ベトナム旅行を計画中の方へ。美しい景色や美味しい料理に心を奪われる一方で、気になるのが虫刺されではないでしょうか。この記事では、ベトナムの気候と虫の特徴から、デング熱やマラリアといった病気のリスク、そして効果的な虫除け対策まで、現地で安心して過ごすための情報を網羅的に解説します。日本製と現地製の虫除けスプレーの比較や、機内持ち込みの注意点など、具体的なアドバイスも満載です。

【この記事で分かること】

- ベトナムの虫刺されリスクと注意すべき病気

- 虫が出やすいエリア・時間帯と効果的な予防法

- 虫除けスプレーの選び方と持参のポイント

- 虫刺され時の応急処置とおすすめ市販薬

ベトナム旅行で虫刺されを防ぐには?気候と虫の特徴を知ろう

ベトナムは熱帯モンスーン気候に属し、一年を通して高温多湿です。この気候は、蚊をはじめとする様々な虫にとって最適な生息環境となります。特に雨季は湿度が高まり、虫の活動が活発になるため、渡航時期に関わらず虫刺され対策は必須と言えるでしょう。現地での快適な滞在のためにも、虫の特性を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

ベトナムの虫刺され事情|蚊・ブヨ・ダニなどの種類と特徴

ベトナムで特に注意すべきは、やはり蚊です。日本に生息する蚊とは異なり、デング熱やジカ熱、チクングニア熱といったウイルスを媒介する蚊が生息しています。これらの蚊は、昼間でも活動することが多く、特に都市部の住宅地や水辺の近くでよく見られます。

次に注意したいのが**ブヨ(蚋)**です。蚊よりも小さく、刺されると激しいかゆみや腫れを引き起こすことがあります。刺された箇所は赤く腫れ上がり、水ぶくれになることもあり、治るまでに時間がかかるのが特徴です。清流や森林地帯に多く生息しており、特に早朝や夕方に活動が活発になります。

そして、見落としがちなのがダニです。日本でもおなじみですが、ベトナムではマダニやツツガムシなど、病原体を媒介する種類のダニにも注意が必要です。特に草むらや森林、農耕地などで活動することが多く、気づかないうちに刺されていることがあります。刺されると吸血され、刺咬部位が赤く腫れ上がり、発熱や倦怠感を伴う感染症を引き起こす可能性もあります。ダニは非常に小さいため目視での確認が難しく、旅行中は肌の露出を控えたり、草むらには不用意に立ち入らないなどの対策が求められます。

このほかにも、ハエやアリなども不快な存在ですが、病気を媒介するリスクは低いとされています。しかし、刺されることで皮膚炎やアレルギー反応を引き起こす可能性もあるため、やはり油断は禁物です。

| 虫の種類 | 特徴 | 出現場所 | 主なリスク |

| 蚊 | 昼夜問わず活動。特に昼間に活動する蚊もいる。 | 水たまり、茂み、住宅地など | デング熱、ジカ熱、チクングニア熱、マラリア(一部地域) |

| ブヨ | 蚊より小型。刺されると激しいかゆみと腫れ。 | 清流、森林、山間部 | 激しいかゆみ、腫れ、皮膚炎 |

| ダニ | 草むらや森林に生息。非常に小型で気づきにくい。 | 草むら、森林、農耕地 | ツツガムシ病、日本紅斑熱(マダニ) |

Google スプレッドシートにエクスポート

虫刺されによる病気リスク|デング熱・マラリアなどの注意点

ベトナムで虫、特に蚊に刺されることによって感染するリスクのある病気はいくつか存在します。日本で馴染みのない病気も多いため、事前に知識を身につけておくことが重要です。

最も一般的なのはデング熱です。デングウイルスを保有するネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで感染します。突然の高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、発疹などの症状が現れます。重症化するとデング出血熱となり、命にかかわることもあります。治療薬は特になく、対症療法が中心となるため、蚊に刺されないことが最大の予防策となります。

次に注意したいのがマラリアです。マラリア原虫を保有するハマダラカという蚊に刺されることで感染します。高熱、悪寒、頭痛、関節痛などの症状が特徴で、重症化すると死に至ることもあります。ベトナムでは都市部での感染リスクは低いとされていますが、農村部や山間部では注意が必要です。渡航先の地域によっては、予防薬の服用が推奨される場合もありますので、事前に医療機関に相談することをおすすめします。

その他、ジカ熱やチクングニア熱も蚊が媒介する感染症です。ジカ熱は発熱、発疹、関節痛、結膜炎などが主な症状で、特に妊婦が感染すると胎児に小頭症などの先天性異常を引き起こすリスクがあるため注意が必要です。チクングニア熱も発熱、関節痛、発疹などが主な症状で、関節痛が長引くことがあります。これらの病気も、特効薬はなく対症療法が中心となるため、蚊に刺されないことが何よりも重要です。

また、ダニに刺されることによって感染するツツガムシ病や日本紅斑熱などもベトナムで報告されています。ツツガムシ病は、ツツガムシに刺されることで発熱、発疹、刺し口の黒いかさぶたなどが現れます。日本紅斑熱はマダニに刺されることで発熱、発疹などが現れ、重症化すると多臓器不全に至ることもあります。これらのダニ媒介感染症は、草むらや森林に入る際に特に注意が必要です。

これらの感染症は、潜伏期間が数日から数週間と幅広く、帰国後に症状が出ることもあります。ベトナム滞在中や帰国後に発熱や体調不良を感じた場合は、速やかに医療機関を受診し、渡航歴を伝えるようにしましょう。

虫が出やすいエリアと季節は?都市部とリゾート地での違い

ベトナムにおいて虫の活動が活発になるエリアや季節は、地域や気候によって異なります。事前に把握しておくことで、より効果的な虫除け対策を立てることができます。

まず、季節についてですが、ベトナムは大きく乾季と雨季に分けられます。一般的に、**雨季(5月〜10月頃)**は降水量が多く、湿度が高まるため、蚊の発生が最も多くなります。水たまりができやすくなることで、蚊の幼虫であるボウフラが繁殖しやすくなるためです。特に、スコールが降った後などは、一時的に蚊が大量発生することがあります。一方、**乾季(11月〜4月頃)**は比較的湿度が低く、虫の活動も落ち着く傾向にありますが、完全にいなくなるわけではありません。特に朝晩は涼しくなり、蚊の活動が活発になることもあります。

次に、エリアごとの違いです。**都市部(ハノイ、ホーチミンなど)**では、住宅街や公園、下水溝など、人間の生活圏と密接な場所で蚊が多く発生します。特に、古い住宅街や開発途上のエリアでは、衛生管理が行き届いていない場所もあり、蚊の発生源となりやすいです。デング熱の流行は、都市部で報告されることが多い傾向にあります。

一方、**リゾート地(フーコック島、ダナン、ホイアンなど)**や自然豊かな場所では、蚊だけでなく、ブヨやダニなどの発生も考慮する必要があります。特に、ジャングルやマングローブ林、湿地帯に近いリゾートでは、蚊の種類も多く、活動時間も広範囲にわたることがあります。また、山間部や農村部では、マラリアのリスクがあるハマダラカが生息している可能性も考えられます。

例えば、北部のハノイは四季が比較的はっきりしており、夏(雨季)は高温多湿で蚊が多いですが、冬は比較的涼しく、蚊の活動は低下します。中部のダナンやホイアンは、雨季は台風の影響を受けることもあり、雨量が多くなります。南部のホーチミンは年間を通して高温多湿で、乾季でも蚊は一年中活動しています。

総じて、ベトナムのどこへ行くにしても、虫刺され対策は年間を通して必要ですが、特に雨季の都市部や自然豊かな地域への訪問では、より一層の注意と対策が求められます。

ベトナム旅行中に刺されやすい時間帯と場所とは?

ベトナムでの虫刺され対策を考える上で、どの時間帯に、どんな場所で刺されやすいかを知ることは非常に重要です。

まず、時間帯についてです。一般的に、蚊の活動が最も活発になるのは、早朝と夕暮れ時と言われています。これは、気温が下がり始める時間帯で、蚊が吸血活動を行いやすい環境になるためです。特に、夕方から夜にかけては、外食や観光などで外出する機会が増えるため、この時間帯の対策は必須です。しかし、ベトナムに生息するデング熱を媒介する蚊(ネッタイシマカ、ヒトスジシマカ)は、日中でも活動することが知られています。そのため、「日中だから大丈夫」と油断せずに、常に虫除け対策を心がける必要があります。特に、エアコンの効いた室内と屋外を出入りする際や、日陰で涼んでいる時なども、蚊に刺されるリスクがあるため注意が必要です。ブヨは早朝や夕方に活動することが多いですが、日中でも湿度の高い場所では活動します。ダニは活動時間が特定されていませんが、草むらや森林にいる際に注意が必要です。

次に、場所についてです。 【都市部】

- 公園や緑の多い場所: 蚊の隠れ家となりやすく、特に夕方は活動が活発になります。

- 水たまりや排水溝の近く: 蚊の幼虫であるボウフラが発生しやすい場所です。

- 低層階のホテルや宿泊施設: 蚊が侵入しやすく、特に窓を開け放していると注意が必要です。

- 市場や屋台街: 食材の残りや水気が多く、蚊が発生しやすい環境です。

【リゾート地・自然豊かな場所】

- ジャングル、森林、マングローブ林: 多種多様な虫が生息しており、蚊だけでなくブヨやダニのリスクも高まります。

- 湿地帯や水辺: 蚊の繁殖地となりやすい場所です。

- ホテル敷地内の庭園やプールサイド: 整備されていても、緑が多ければ蚊は潜んでいます。

- 田畑や農耕地: ダニや一部の蚊が生息している可能性があります。

これらの場所や時間帯を意識して、虫除けスプレーをこまめに塗布したり、長袖・長ズボンを着用するなどの対策を徹底することが、虫刺されを防ぐ上で非常に効果的です。

子ども連れや敏感肌の人は特に注意!対策のポイント

子ども連れや敏感肌の方は、ベトナムでの虫刺され対策において、より一層の注意が必要です。デリケートな肌は虫刺されによって炎症を起こしやすく、また、使用する虫除け剤の成分にも配慮が必要だからです。

まず、子ども連れの場合です。子どもは大人よりも体温が高く、汗をかきやすいため、蚊に刺されやすい傾向があります。また、痒みを我慢できずに掻きむしってしまい、皮膚炎や二次感染を引き起こすリスクも高まります。

- 虫除けスプレーの選び方: 子どもには、肌に優しい成分の虫除けスプレーを選ぶことが重要です。特に、ディート(DEET)濃度の低いものや、イカリジン配合のものが推奨されます。日本では、ディート濃度10%以下のものが子ども用として推奨されています。生後6ヶ月未満の乳児には、虫除け剤の使用は推奨されていないため、ベビーカーネットや肌の露出を控えるなどの物理的な対策が中心となります。

- 塗布方法: 子どもに虫除けスプレーを塗布する際は、保護者が手に取ってから塗ってあげましょう。特に、顔や手のひら、目の周り、口の周りへの直接噴射は避けてください。

- 服装: 長袖・長ズボンを着用させ、肌の露出を極力減らすことが最も効果的な対策です。薄手のUVカット素材や速乾性の素材を選ぶと、暑いベトナムでも快適に過ごせます。

- 就寝時: 蚊帳(モスキートネット)の利用を検討しましょう。ホテルによっては備え付けられている場合もありますが、持参することも有効です。

次に、敏感肌の方です。肌が荒れやすい、アレルギー体質であるといった方は、虫除け剤の成分が刺激になることがあります。

- 虫除けスプレーの成分: ディートやイカリジンといった成分は、一般的に安全性が高いとされていますが、敏感肌の方は念のためパッチテストを行ってから広範囲に使用することをおすすめします。より肌に優しいものとして、天然成分(ユーカリ油など)を配合した虫除け剤もありますが、効果の持続時間は短い傾向にあります。

- 試供品や少量から試す: 現地で虫除けを購入する場合は、まずは少量を購入して試してみるのが良いでしょう。

- 服装との組み合わせ: 虫除けスプレーだけでなく、服装による物理的な防御も重要です。薄手の長袖・長ズボン、帽子などを着用し、肌をしっかり覆うことで、虫刺されのリスクを大幅に減らすことができます。

- 保湿ケア: 肌のバリア機能を高めるために、普段から保湿ケアをしっかりと行い、肌を健康な状態に保つことも大切です。

虫刺され時の症状と応急処置法を知っておこう

万が一、ベトナムで虫に刺されてしまった場合でも、慌てず適切な応急処置を行うことで、症状の悪化を防ぎ、快適な旅行を継続することができます。

虫刺されの最も一般的な症状は、かゆみ、赤み、腫れです。これらは、虫が吸血する際に注入する唾液に含まれる成分に対するアレルギー反応によって引き起こされます。特に蚊に刺された場合、数分後からかゆみが始まり、次第に赤く腫れてくるのが一般的です。ブヨに刺された場合は、蚊よりもかゆみや腫れが強く、水ぶくれになることもあります。ダニに刺された場合は、刺された直後には気づかないことも多く、数時間から数日後に赤みやしこり、かゆみが生じることがあります。

【虫刺され時の応急処置】

- 刺された箇所を清潔にする: まず、刺された部分を水と石鹸で優しく洗い流しましょう。これにより、虫の唾液や汚れを取り除き、感染のリスクを減らすことができます。

- 冷やす: 患部を冷やすことで、かゆみや腫れを和らげることができます。冷たいタオルや、保冷剤を薄い布で包んで当てると良いでしょう。

- 掻かない: かゆくても、絶対に掻かないようにしましょう。掻きむしることで皮膚を傷つけ、細菌感染を引き起こしたり、症状を悪化させたりする可能性があります。

- 市販薬を塗布する: 抗ヒスタミン成分やステロイド成分が配合された市販の虫刺され薬を塗布します。かゆみや炎症を抑える効果があります。日本から持参したものが最も安心ですが、現地で購入する場合は成分表示をよく確認しましょう。

- 病院受診の目安:

- 症状がひどい場合: 腫れがひどい、広範囲にわたる、水ぶくれが破れた、発熱や倦怠感があるなど、通常の虫刺されとは異なる症状が見られる場合は、速やかに病院を受診しましょう。

- アレルギー反応: 呼吸困難、蕁麻疹、めまい、意識障害などのアナフィラキシーショックの症状が見られた場合は、すぐに救急車を呼ぶか、最寄りの医療機関へ搬送してください。

- 海外旅行保険の利用: ベトナムでの医療費は日本に比べて高額になることがあります。万が一に備え、海外旅行保険に加入しておくことを強くおすすめします。緊急時の連絡先や病院の案内なども確認しておきましょう。

| 症状 | 応急処置 | 病院受診の目安 |

| かゆみ、赤み、腫れ | 刺された箇所を水と石鹸で洗い、冷やす。掻かない。市販の虫刺され薬を塗布。 | 腫れがひどい、広範囲にわたる、水ぶくれが破れた、化膿した、リンパ節が腫れた、発熱、倦怠感、関節痛、頭痛など、全身症状がある場合。特に、デング熱やマラリアなどの感染症が疑われる症状(高熱、発疹、筋肉痛など)がある場合は、速やかに医療機関を受診し、渡航歴を伝える。呼吸困難や意識障害などのアナフィラキシー症状が見られた場合は、緊急処置が必要。 |

Google スプレッドシートにエクスポート

虫刺されに効く市販薬や塗り薬は?日本からの持参がおすすめ

ベトナム旅行中に万が一虫に刺されてしまった場合に備え、虫刺されに効く市販薬や塗り薬を日本から持参することをおすすめします。使い慣れた薬であれば、安心して使用できるだけでなく、いざという時に困ることもありません。

日本で市販されている虫刺され薬には、主に以下の成分が配合されています。

- 抗ヒスタミン成分: ジフェンヒドラミン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩など。かゆみの原因となるヒスタミンの働きを抑え、かゆみを鎮める効果があります。

- ステロイド成分: プレドニゾロン酢酸エステル、デキサメタゾン酢酸エステルなど。炎症を強力に抑える効果があり、赤みや腫れ、かゆみがひどい場合に有効です。ただし、長期間の使用や広範囲への使用は注意が必要です。

- 局所麻酔成分: リドカインなど。神経を麻痺させることで、かゆみや痛みを一時的に緩和します。

- 清涼成分: l-メントール、dl-カンフルなど。スーッとした使用感で、かゆみを紛らわせる効果があります。

これらの成分は、液剤、クリーム、ジェル、パッチなど様々な剤形で市販されています。液剤は広範囲に塗りやすく、クリームやジェルは肌に残りやすい特徴があります。パッチタイプは貼るだけで効果が持続するため、子どもにも使いやすいでしょう。

【日本から持参する際のおすすめポイント】

- 使い慣れたものを選ぶ: 普段から使っている、ご自身やご家族の肌に合う製品を持参するのが一番です。

- 複数のタイプを準備する:

- かゆみ止め(非ステロイド系): 軽いかゆみに対応できるよう、抗ヒスタミン成分や清涼成分が主体のものを1つ。

- 強めのステロイド配合剤: 腫れがひどい、炎症が強い場合に備え、医療用と同等の強さのステロイド配合剤(例:フルコートf、リンデロンVsなど)を1つ。ただし、ステロイドは自己判断での長期使用は避け、薬剤師や医師に相談しましょう。

- パッチタイプ: 子ども用や、掻きむしり防止のためにパッチタイプも便利です。

- 携帯しやすいサイズを選ぶ: 旅行中は荷物がかさばるため、ミニサイズや携帯用を選びましょう。

- 説明書を保管する: 万が一の際に、英語の説明書がなくても成分や使用方法を確認できるよう、箱や添付文書を捨てずに持参しましょう。

ベトナムの薬局でも虫刺され薬は購入できますが、成分が不明瞭なものや、日本のものと比べて効果が異なる場合もあります。また、言葉の問題で適切な薬を選べない可能性も考えられます。そのため、やはり日本から信頼できる製品を持参するのが賢明です。

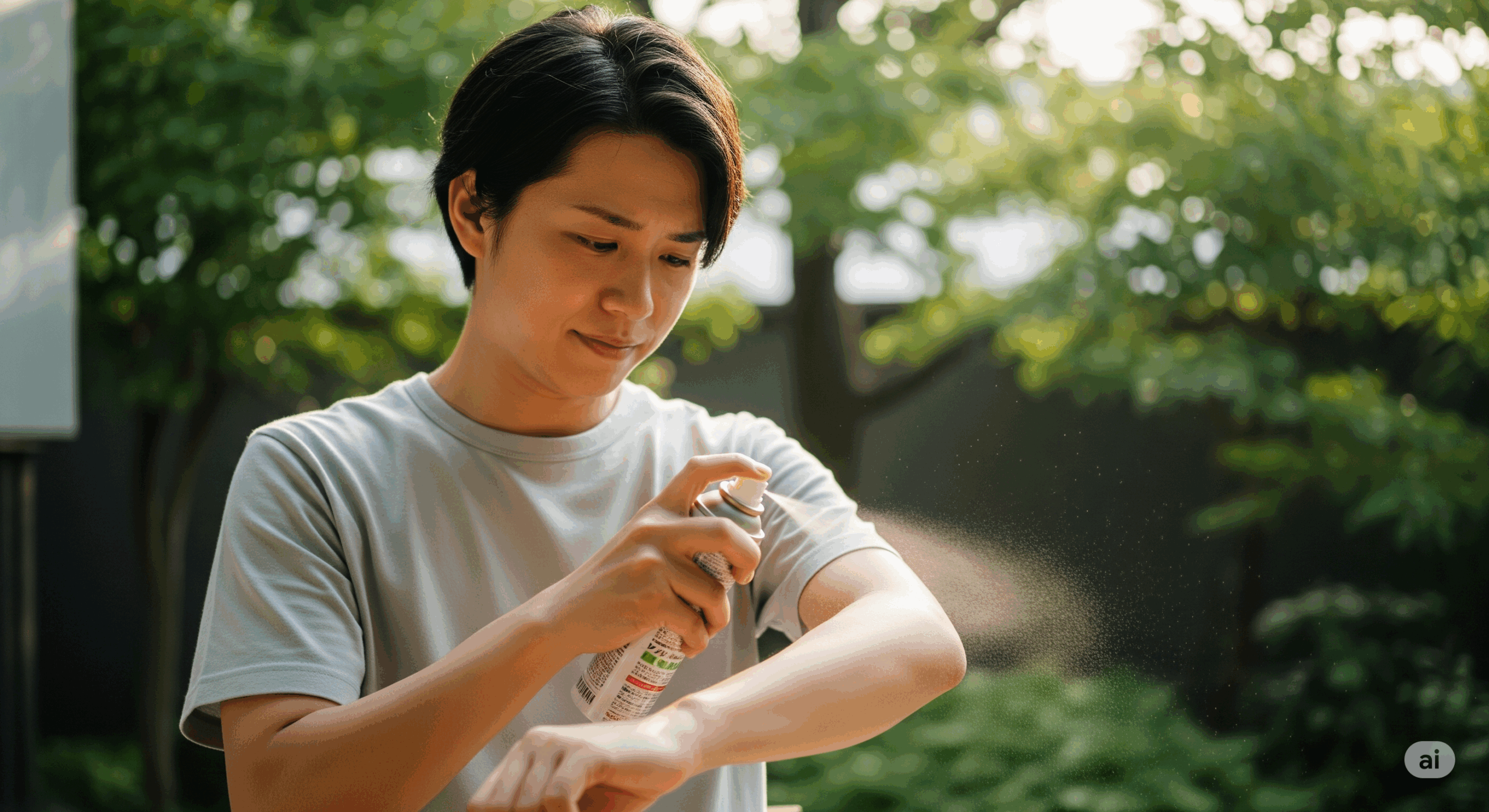

ベトナムの虫除けスプレー事情と選び方のコツ

ベトナムでの虫除けスプレーの選択は、現地での快適さを大きく左右します。日本製と現地製の違い、成分による効果の違い、持ち込みの注意点など、知っておくべきポイントは多岐にわたります。適切な虫除けスプレーを選び、万全の対策で旅行を楽しみましょう。

ベトナム現地で買える虫除けスプレーは?成分や効果を解説

ベトナムの薬局やコンビニエンスストア、スーパーマーケットでは、様々な種類の虫除けスプレーが販売されています。日本製のものとは異なる成分や特徴を持つ製品も多いため、購入前にしっかりと確認することが大切です。

ベトナムで一般的な虫除けスプレーの成分としては、主に以下のものが挙げられます。

- DEET(ディート):

- 特徴: 世界中で広く使われている化学合成された虫除け成分で、蚊、ブヨ、ダニなど多くの吸血性昆虫に効果があります。忌避効果が高く、持続時間も長いのが特徴です。

- ベトナムでの製品: 現地で売られている虫除けスプレーの多くにディートが配合されています。製品によっては、日本で販売されているものよりも高濃度(30%以上)のディートが配合されていることもあります。

- 注意点: 高濃度のディートは、肌への刺激が強くなる可能性があります。特に子どもや敏感肌の方は、使用濃度に注意が必要です。プラスチック製品や衣類によっては変色させる可能性があるので、使用時には注意しましょう。

- イカリジン(ピカリジン):

- 特徴: 比較的新しい成分で、ディートと同等かそれ以上の忌避効果があるとされています。肌への刺激が少なく、衣類やプラスチックを変質させにくいという利点があります。においもほとんどありません。

- ベトナムでの製品: 最近では、イカリジン配合の虫除けスプレーも増えてきていますが、ディート配合製品に比べるとまだ種類は少ないかもしれません。

- 注意点: ディートと同様に、効果の持続時間は濃度に比例します。

- 天然由来成分(ユーカリ油、シトロネラ油など):

- 特徴: レモンユーカリ油(PMD、p-メンタン-3,8-ジオール)、シトロネラ油、レモングラス油などの植物由来の成分です。化学物質に抵抗がある方や、子どもへの使用を考えている方に選ばれることがあります。

- ベトナムでの製品: オーガニック製品や、自然派を謳う製品に多く見られます。

- 注意点: 効果の持続時間が短く、頻繁な塗り直しが必要です。また、アレルギー体質の方は、植物由来成分でもアレルギー反応を起こす可能性があるため注意が必要です。効果の信頼性も化学合成成分に比べて低い傾向があります。

ベトナムで虫除けスプレーを購入する際は、パッケージの成分表示をよく確認しましょう。英語表記がある製品も多いですが、ベトナム語のみの場合もあります。不安な場合は、スマートフォンの翻訳アプリなどを活用するのも良いでしょう。また、販売員に直接質問してみるのも一つの方法です。ただし、店員が必ずしも正確な情報を持っているとは限らないため、最終的にはご自身の判断で選ぶようにしてください。

日本製と現地製の虫除けスプレーを比較!安全性と効き目は?

日本製とベトナム現地で販売されている虫除けスプレーには、それぞれメリットとデメリットがあります。安全性と効き目の観点から比較してみましょう。

【日本製虫除けスプレー】

メリット:

- 安全性: 日本で市販されている虫除けスプレーは、厚生労働省の厳格な基準をクリアしており、肌への安全性や成分の安定性が高く評価されています。特に、ディート濃度が適切に管理されており、子どもや敏感肌の方でも安心して使える製品が豊富です。

- 成分表示の明確さ: 成分表示や使用方法が日本語で明確に記載されているため、迷うことなく使用できます。

- 使い慣れた安心感: 普段から使い慣れている製品であれば、肌トラブルの心配も少なく、安心して使用できます。

デメリット:

- 効果の持続時間: 日本で主流のディート濃度は10%〜30%程度が多く、高濃度のディート配合製品は限られています。ベトナムの蚊には、より高濃度のディートが必要な場合があり、こまめな塗り直しが必要になることがあります。

- 入手性: 日本から持参する必要があり、現地での追加購入はできません。

【ベトナム現地製虫除けスプレー】

メリット:

- 入手性: 現地の薬局やスーパーなどで手軽に購入できます。万が一、持参したものが足りなくなった場合でも安心です。

- 効果の期待: 現地の虫の特性に合わせて開発されているため、高濃度のディートが配合された製品が多く、より強力な忌避効果が期待できる場合があります。

デメリット:

- 安全性: 成分表示がベトナム語のみの場合や、成分濃度が不明瞭な製品もあります。中には、肌への刺激が強い成分が含まれていたり、品質が安定していない製品がある可能性も否定できません。特に、高濃度のディートは、肌荒れやアレルギー反応を引き起こすリスクが高まることがあります。

- 成分の不明瞭さ: 日本のように厳格な成分表示義務がない場合もあり、どんな成分がどれくらい配合されているのかが分かりにくいことがあります。

- 肌への刺激: 高濃度の製品は、敏感肌の方や子どもには刺激が強すぎる可能性があります。

結論として、安全性と使い慣れた安心感を重視するならば、日本から使い慣れた虫除けスプレーを持参することを強くおすすめします。 特に、子どもや敏感肌の方がいる場合は、日本製のものを選ぶのが賢明です。ただし、現地での購入を検討する場合は、信頼できる大手薬局やスーパーマーケットで購入し、英語表記がある製品や、知名度の高いブランドの製品を選ぶようにしましょう。可能であれば、少量を試してから本格的に使用することをおすすめします。

敏感肌・子ども向けの虫除けスプレーを選ぶポイント

敏感肌の方や小さなお子さんにとって、虫除けスプレー選びは特に慎重に行う必要があります。肌への負担を最小限に抑えつつ、しっかりと虫から身を守るためのポイントを解説します。

1. 成分の種類と濃度に注目する

- イカリジン(ピカリジン)配合:

- 特徴: ディートと比較して肌への刺激が少なく、小さなお子さん(生後6ヶ月以上)から使用できる製品も多いです。衣類やプラスチックを変質させる心配もほとんどありません。

- 選び方: 日本では、濃度15%以下のものが子ども向けとして多く販売されています。濃度が高いほど持続時間が長くなりますが、まずは低濃度のものから試してみるのがおすすめです。

- DEET(ディート)配合:

- 特徴: 非常に効果の高い虫除け成分ですが、肌への刺激やプラスチックを変質させる可能性があるため、使用には注意が必要です。

- 選び方: 子どもに使用する場合は、濃度10%以下の製品を選びましょう。生後6ヶ月未満の乳児には使用できません。また、顔への直接噴射は避け、保護者の手に取ってから塗布するようにしてください。使用回数も制限がある場合がありますので、説明書をよく確認しましょう。

- 専門家の意見: 日本小児科学会では、ディートの濃度は10%以下を推奨しており、乳児への使用は避けるよう注意喚起しています。(参照元:日本小児科学会 予防接種・感染症委員会「蚊媒介感染症予防に関する提言」)

- 天然由来成分:

- 特徴: ユーカリ油、シトロネラ油、ハッカ油などが配合された製品は、化学成分を避けたい方に人気です。

- 選び方: 自然由来だからといって、アレルギー反応が起きないわけではありません。特にアレルギー体質のお子さんには注意が必要です。効果の持続時間が短い傾向にあるため、こまめな塗り直しが必須です。また、レモンユーカリ油(PMD)は比較的効果が持続するとされていますが、他の天然成分は効果が限定的であることも認識しておきましょう。

2. 剤形を選ぶ

- スプレータイプ: 手軽に広範囲に塗布できますが、顔への直接噴射や吸い込みに注意が必要です。子どもに使う場合は、一度手に取ってから塗ってあげるのが良いでしょう。

- ミストタイプ: スプレーよりも粒子が粗く、飛び散りが少ないため、吸い込みのリスクが低減されます。

- ジェル・クリームタイプ: 塗りムラが出にくいのが特徴です。肌にしっかりと密着するため、効果の持続が期待できます。

- ウェットティッシュタイプ: 手軽に拭き取れるため、外出先での塗り直しに便利です。

3. 無香料・低刺激性を選ぶ

香料や着色料が無添加の製品は、肌への刺激が少ない傾向にあります。パッケージに「敏感肌用」「低刺激性」「無香料」「アルコールフリー」などの表示があるものを選ぶと良いでしょう。

4. パッチテストを行う

初めて使用する虫除けスプレーは、特に敏感肌の方や子どもに使用する前に、目立たない部分(腕の内側など)に少量塗布し、数時間〜一日様子を見て、肌に異常がないか確認する「パッチテスト」を行うことをおすすめします。

これらのポイントを踏まえて、ご自身やお子さんの肌質に合った最適な虫除けスプレーを選び、安心してベトナム旅行を楽しんでください。

DEET・イカリジンとは?成分ごとの違いと選び方の注意点

虫除けスプレーを選ぶ際によく目にする「DEET」と「イカリジン」。これらは代表的な虫除け成分ですが、それぞれに特徴と選び方の注意点があります。

【DEET(ディート)】

- 成分の特徴: 1940年代に開発され、現在でも世界中で最も広く使われている化学合成された虫除け成分です。蚊、ブヨ、ダニ、ツツガムシ、アブ、ノミなど、様々な吸血性昆虫に対して優れた忌避効果を発揮します。虫がディートのにおいを嫌がり、寄り付かなくなることで効果を発揮します。

- 効果の持続時間: 濃度が高いほど効果の持続時間が長くなります。日本では通常5%〜30%の濃度で配合されていますが、海外製品では50%以上の高濃度品もあります。

- 安全性と注意点:

- 肌への刺激: 高濃度の場合、敏感肌の方や小さなお子さんには肌への刺激が強く感じられることがあります。

- 使用制限: 日本では、生後6ヶ月未満の乳児への使用は禁止されています。6ヶ月以上12歳未満の小児には、ディート濃度10%以下の製品を使用し、1日1〜3回の使用回数制限があります。顔への直接噴射は避け、保護者の手に取ってから塗布しましょう。

- プラスチック・衣類への影響: プラスチック製品(時計、メガネのフレームなど)や合成繊維(ナイロン、アセテートなど)を変質させたり、溶かしたりする可能性があります。使用時は注意が必要です。

- 独特の匂い: ディート特有の匂いがあり、好みが分かれることがあります。

【イカリジン(ピカリジン)】

- 成分の特徴: 1980年代にドイツで開発された新しい虫除け成分です。ディートと同様に蚊、ブヨ、ダニなどに高い忌避効果を発揮します。ディートのような独特の匂いがなく、肌への刺激が少ないのが大きな特徴です。

- 効果の持続時間: ディートと同様に濃度が高いほど効果の持続時間が長くなります。日本では通常5%〜15%の濃度で配合されています。

- 安全性と注意点:

- 肌への優しさ: ディートに比べて肌への刺激が非常に少ないとされており、生後6ヶ月未満の乳児から使用できる製品もあります(製品によって対象年齢が異なるので確認が必要です)。敏感肌の方にもおすすめです。

- プラスチック・衣類への影響: プラスチック製品や衣類を変質させる心配がほとんどありません。

- 匂い: 無臭に近い製品が多く、匂いが気になる方には最適です。

【選び方の注意点】

- 使用する年齢・肌質: 小さなお子さんや敏感肌の方には、刺激の少ないイカリジン配合の製品が第一選択肢となります。大人が使用する場合でも、肌への優しさを重視するならイカリジンがおすすめです。

- 虫の種類と環境: デング熱の媒介蚊やダニなど、特に強力な虫除け効果が必要な場合は、高濃度ディートの製品も有効ですが、肌への影響を考慮し、露出の少ない部分への使用や、衣類の上から使用するなど工夫しましょう。

- 持続時間: 長時間効果を維持したい場合は、高濃度の製品を選ぶか、こまめに塗り直す必要があります。

- 匂い: 匂いに敏感な方は、無臭のイカリジン配合製品を選ぶと良いでしょう。

- 機内持ち込み: スプレー缶や液体製品は、航空会社の規定に沿って持ち込む必要があります(後述)。

どちらの成分を選ぶにしても、使用前に必ず製品の注意書きをよく読み、正しく使用することが大切です。

機内・空港で虫除けスプレーは持ち込める?持参時の注意事項

海外旅行に虫除けスプレーを持参する際、機内持ち込みや預け入れ荷物に関する規定は、航空会社や国際線のルールによって異なります。安全な旅行のためにも、事前に確認しておくことが重要です。

国際線の液体物持ち込みルールでは、原則として以下の制限があります。

- 機内持ち込み:

- 100ml(g)以下の容器に入った液体物のみ持ち込み可能です。

- これらの容器を、ジッパー付きの透明なプラスチック製袋(容量1リットル以下、縦横の合計が40cm以内)にまとめて入れ、手荷物検査場で提示する必要があります。

- 一人当たりの持ち込みは、この袋1つに制限されます。

- 預け入れ手荷物:

- 容器1つあたりの容量が0.5L(kg)以下、かつ、お一人様あたり2L(kg)以下の制限があります。

- スプレー缶の場合、引火性ガスを使用していないもの(LPGなど、可燃性ガス不使用のもの)に限られます。多くの虫除けスプレーは引火性のガスを使用している場合があるため、注意が必要です。

【虫除けスプレー持参時の注意点】

- 成分とタイプを確認する:

- 液体タイプ(ポンプ式、ミスト式): 上記の液体物制限に従います。100ml以下の容器に移し替えるか、100ml以上の場合は預け入れ手荷物に入れます。

- エアゾールスプレータイプ(ガスを使用): 多くの虫除けスプレーは、噴射剤として高圧ガス(LPG、DMEなど)を使用しています。これらの高圧ガスは引火性があるため、機内持ち込みは不可、預け入れ手荷物でも制限があります。航空会社によっては、引火性ガスを使用していないもののみ許可される場合があります。購入時に「火気と高温に注意」などの表示がある場合は、引火性ガスを使用している可能性が高いです。

- ジェル・クリーム・シートタイプ: これらは液体物とは異なる扱いになる場合がありますが、念のため100ml相当の容器制限が適用されると考えておくと安心です。

- 固形タイプ(固形スティックなど): 液体物には該当しないため、比較的自由に持ち込めます。

- 航空会社のウェブサイトを確認する:

- 利用する航空会社によって、持ち込みルールが異なる場合があります。必ず事前に、各航空会社の公式サイトで「危険物」「手荷物」「液体物」に関する規定を確認しましょう。

- 少量ボトルに移し替える:

- 機内持ち込みしたい場合は、市販のトラベル用容器(100ml以下)に詰め替えるのが最も確実です。

- 預け入れの場合でも、容器が破損しないよう、ビニール袋に入れるなどして液漏れ対策をしておくと安心です。

- ベトナム現地の購入も検討:

- 持ち込みに不安がある場合や、量が足りなくなりそうな場合は、ベトナム現地で虫除けスプレーを購入するのも一つの手です。ただし、成分や表示が異なる場合があるため、日本製にこだわる場合は日本から持参しましょう。

無理に持ち込もうとすると、保安検査場で没収される可能性があります。出発前にしっかりと確認し、スマートに虫除けスプレーを持参しましょう。

虫除けスプレー以外の対策グッズもチェック!服・ネット・ブレスレットなど

虫除けスプレーは主要な対策ですが、それだけに頼るのではなく、他のアイテムと組み合わせることで、より万全な虫除け対策が可能です。特に、肌が敏感な方や小さなお子さんには、物理的な防御も有効です。

1. 服装による防御

- 長袖・長ズボン: 最もシンプルで効果的な虫除け対策です。通気性の良い薄手の素材(綿、麻、速乾性のポリエステルなど)を選べば、暑いベトナムでも比較的快適に過ごせます。色は、蚊が好むとされる黒や濃い色は避け、白やベージュなどの明るい色を選ぶと良いでしょう。

- 帽子: 頭皮や顔への虫刺されを防ぎます。つばの広いものを選べば、日焼け対策にもなります。

- 靴下: 足首やくるぶしは刺されやすい部位です。サンダル履きの場合は特に、靴下を着用することで刺されるリスクを減らせます。

- 虫除け加工ウェア: 最近では、虫が寄り付きにくい加工が施されたTシャツやパンツ、パーカーなども市販されています。アウトドア用品店などで手軽に購入でき、洗濯しても効果が持続するものが多いです。

2. 蚊帳(モスキートネット)

- 就寝時の保護: ホテルやゲストハウスの部屋に蚊が侵入する可能性がある場合、蚊帳は就寝中の虫刺されを強力に防いでくれます。特に、エアコンのない部屋や、窓を開けて寝る場合は非常に有効です。

- 種類: ポータブルで軽量なタイプや、一人用の吊り下げ式など様々です。事前に宿泊施設の状況を確認し、必要であれば持参を検討しましょう。

3. 携帯用蚊取り器・ベープマット

- 屋内での使用: 電源式の蚊取り器や、電池式の携帯用蚊取り器は、部屋の中での虫除けに役立ちます。就寝前や部屋で過ごす際に使用すると良いでしょう。日本のものを持参する場合、ベトナムの電圧(220V)とプラグ形状(A、Cタイプなど)に対応しているか確認が必要です。変換プラグや変圧器が必要になる場合があります。

4. 虫除けブレスレット・クリップ

- 手軽さ: 腕や足首に装着したり、カバンやベビーカーに取り付けたりするだけで手軽に虫除け効果が得られます。

- 効果の限界: 主に天然由来成分(シトロネラなど)が使用されていることが多く、その効果は限定的で、持続時間も短い傾向にあります。あくまで補助的な対策として考え、虫除けスプレーなどと併用することをおすすめします。

5. 虫除けジェル・シート

- 使いやすさ: 塗るタイプや拭き取るタイプで、手軽に肌に塗布できます。特に、スプレーの吸い込みが気になる方や、塗りムラを防ぎたい場合に便利です。

6. ポイズンリムーバー

- 応急処置用: 蜂やブヨなどに刺された際に、毒を吸い出すための簡易器具です。刺された直後に使用することで、毒の拡散を抑え、症状の悪化を軽減する効果が期待できます。念のため持参しておくと安心です。

これらのアイテムを賢く組み合わせて、ベトナムでの虫刺されリスクを最小限に抑え、快適な旅を楽しんでください。

ベトナム旅行 虫刺され・虫除け対策【まとめ】

ベトナムでの虫刺され対策は、快適な旅行のためには欠かせません。この記事で紹介した様々な情報を参考に、ご自身の旅行スタイルや肌質に合った対策を講じ、安心してベトナムの魅力を存分に楽しんでください。

ベトナム旅行 虫刺され・虫除け対策【まとめ】

- ベトナムは年間を通して高温多湿で、特に**雨季(5月〜10月頃)**は蚊の活動が活発になるため、渡航時期に関わらず虫刺され対策は必須です。

- デング熱、マラリア、ジカ熱、チクングニア熱など、蚊が媒介する感染症に注意が必要です。高熱や発疹などの症状が出た場合は、速やかに医療機関を受診し、渡航歴を伝えましょう。

- 都市部だけでなく、リゾート地や自然豊かな場所では、蚊、ブヨ、ダニなど様々な虫に注意が必要です。

- 蚊の活動が活発な早朝や夕暮れ時だけでなく、デング熱を媒介する蚊は日中も活動するため、時間帯を問わず対策を怠らないようにしましょう。

- 虫除けスプレーは、肌に優しく効果が持続するイカリジン配合のものがおすすめです。子どもや敏感肌の方には、特に低刺激性の製品を選びましょう。

- 日本製と現地製の虫除けスプレーを比較すると、日本製の方が安全性と品質の面で安心できます。できる限り日本から持参しましょう。

- 虫除けスプレーの機内持ち込みには液体物の制限があるため、100ml以下の容器に移し替えるか、預け入れ手荷物の規定を確認しましょう。エアゾールタイプは引火性のガスを使用している場合が多いため注意が必要です。

- 虫除けスプレーだけでなく、長袖・長ズボン、蚊帳、携帯用蚊取り器、虫除けブレスレットなどのアイテムを組み合わせることで、より万全な対策が可能です。

- 万が一虫に刺されてしまった場合は、患部を清潔にし、冷やして掻かないようにし、日本から持参した市販の虫刺され薬を塗布しましょう。症状がひどい場合は病院を受診してください。

- 海外旅行保険への加入は、予期せぬ医療費に備えるためにも強く推奨されます。

コメント